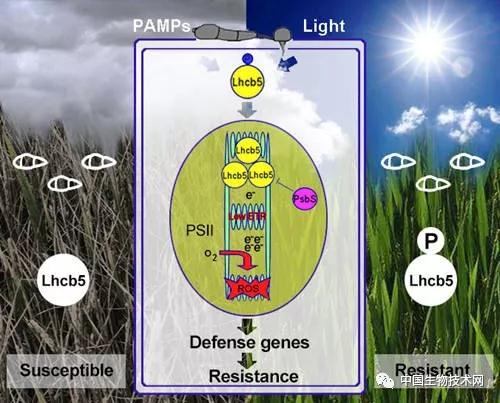

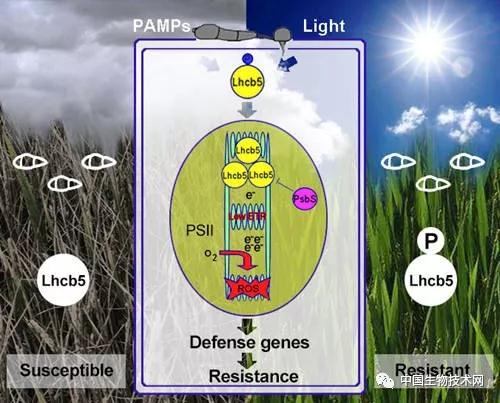

稻瘟病是水稻生產(chǎn)上的毀滅性病害����,在陰雨連綿、光照不足時(shí)常常會大爆發(fā)�,但是其機(jī)制至今仍不清楚��。近日,南京農(nóng)業(yè)大學(xué)張正光課題組研究發(fā)現(xiàn)����,有些水稻品種在光照較弱時(shí)����,稻瘟病發(fā)病嚴(yán)重����,而光照強(qiáng)時(shí)�,則發(fā)病弱。陽光和水稻的抵抗力之間有著什么樣的神秘關(guān)系呢�?相關(guān)研究成果發(fā)表于《美國國家科學(xué)院院刊》。研究表明����,水稻體內(nèi)有一種專門負(fù)責(zé)吸收和傳遞光能的水稻捕光復(fù)合體(LHC���, Light harvesting complex)家族,其成員之一LHCB5����,正常情況下會與其工作伙伴PsbS(一種電子轉(zhuǎn)運(yùn)相關(guān)蛋白)一起在葉綠體中組團(tuán)工作��。張正光團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),在光照條件下�����,稻瘟病菌入侵水稻時(shí)����,LHCB5的第24位蘇氨酸發(fā)生磷酸化��,在水稻體內(nèi)拉起“戰(zhàn)時(shí)警報(bào)”���。論文通訊作者張正光介紹,水稻“戰(zhàn)時(shí)警備”狀態(tài)下�����,LHCB5會一反常態(tài)�����,加速向葉綠體中積累���,撇開老朋友PsbS�,自身以“三人特別行動(dòng)隊(duì)”的方式快速聚合�����。大量特別行動(dòng)隊(duì)在葉綠體中快速集合“巡邏”和“戒嚴(yán)”,導(dǎo)致葉綠體正常的電子行動(dòng)不便���,轉(zhuǎn)運(yùn)速率下降,這些電子在葉綠體中大量積累����,就找到氧氣合作����,誘發(fā)葉綠體中活性氧的迸發(fā)�����,喚醒了葉綠體內(nèi)專門的抗病相關(guān)基因,從而提高了水稻對稻瘟病菌的抗病性�����。該研究同時(shí)分析了3000份水稻種質(zhì)資源,發(fā)現(xiàn)LHCB5基因的啟動(dòng)子區(qū)域存在豐富的多態(tài)性位點(diǎn)(SNPs)����,不同的SNPs決定著LHCB5基因轉(zhuǎn)錄水平的高低,并且在粳稻和秈稻品種中存在明顯分化�����,粳稻中LHCB5的轉(zhuǎn)錄水平顯著高于秈稻品種�。論文第一作者、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)植保學(xué)院劉木星博士解釋到���,進(jìn)一步對200多份水稻材料進(jìn)行轉(zhuǎn)錄水平和抗性關(guān)聯(lián)性分析���,發(fā)現(xiàn)LHCB5的轉(zhuǎn)錄水平與抗性呈正相關(guān),且LHCB5超表達(dá)的轉(zhuǎn)基因水稻對稻瘟病菌不同的小種表現(xiàn)出廣譜抗性���。有意思的是��,LHCB5的磷酸化主要發(fā)生在高轉(zhuǎn)錄水平的水稻材料中�����,且LHCB5的磷酸化與抗性呈正相關(guān)�。更為重要的是�,LHCB5磷酸化調(diào)控的抗性與含有理想型啟動(dòng)子的后代共分離�,證明LHCB5的磷酸化是可遺傳的,這對后期選育抗病品種具有重要意義��。早在上世紀(jì)60年代����,George McNew就提出“病害三角”的概念,即具有致病力的病原物�、感病的寄主植物和適宜的環(huán)境條件���,三者互相配合才能導(dǎo)致病害的發(fā)生����。以往對水稻抗病性的研究,往往就聚焦在病原物和寄主植物上����。受“病害三角”理論啟發(fā),張正光團(tuán)隊(duì)此次將研究聚焦在環(huán)境條件方面�����,從遺傳和分子生物學(xué)水平上揭示了水稻如何利用光照調(diào)控自身免疫的機(jī)制��,為選育抗病水稻品種提供新思路��。